摘 要:七十多年来,中国的国际传播工作已经形成了较为清晰的自我认知定位,锻造了对国际舆论环境的复杂分析能力和对本土传播资源的整合应用能力,展现了一个大国在管理自身形象、表达沟通意愿、创新传播手段、改善国际舆论和进行有节制斗争上的系统化努力。然而,立足当下、展望未来,“双重西方化”的问题,即外部舆论环境的西方化和内部认知结构的西方化,仍然困扰着国际传播工作更好地服务于国内外的发展目标,尤其是“形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权,为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境”【1】。其中,外部舆论环境的西方化包含稳固化的等级结构、同质化的制度设计、霸权化的话语机制等三个层面,而内部认识结构的西方化则涉及以英美为纲和自我他者化。只有认真清理对西方的教条式认知和本质化解读,充分发觉外宣工作的优良传统和理论创新及其与当下的相关性,以及重拾实践逻辑,中国的国际传播工作才有可能走出“西方化”的悖论。

关键词:双重西方化;外宣工作;国际传播;对外传播

新中国成立以来,中国共产党领导的对外宣传或国际传播工作走过了七十余年的光辉历程,提炼出了内外有别、外外有别、一国一策,以及打造全媒体对外传播格局等处理不同历史阶段国际舆论状态和信息环境,讲好中国故事的指导性原则。就国际传播理论或主导话语而言,中国的对外宣传工作也内化了至少三种主要范式,并在积极实践中拓展着与国际社会的对话空间。借用科林·斯巴克斯(Colin Spakrs)提出的概念【2】,这三种范式分别为:发展主义范式,强调中国经济增长对本国社会、发展中世界以及全球可持续发展的贡献,但在独立自主、和平共处的外交政策框架内不对外输出中国模式;帝国主义范式,强调西方主导的国际舆论格局对世界信息与传播秩序的多样性和公正性的危害,中国通过媒体走出去和文化走出去对这一秩序重建的努力,以及所暗含的全球话语权力转移【3】与全球南方【4】的崛起;全球化范式,强调全面连接、多元主体和广泛参与,从而努力打造一个协奏交响而不是众声喧哗的中外交往生态。以上三种范式虽然在立场、战略和技巧上各有侧重,却往往共同形塑着中国外宣的导向和格局。目前来说,发展主义仍然是主导范式,帝国主义范式往往用于国际舆论战和在地缘关系中表达中国立场,而全球化范式更多表现在技术、市场和个体主义话语实践中。

综上,中国的国际传播工作已经形成了较为清晰的自我认知定位,锻造了对国际舆论环境的复杂分析能力和对本土传播资源的整合应用能力,展现了一个大国在管理自身形象、表达沟通意愿、创新传播手段、改善国际舆论和进行有节制斗争上的系统化努力。然而,国际传播从未只是一个单向乃至同化的过程,而是充满了结构性与能动性的张力,尤其是不均衡和不平等的国际硬实力格局在软实力关系上的直接投射。更重要的是,这一投射往往被参与各方所内化,咬合进自身的传播动机、传播实践和效果评估之中,最终结果并不是期待的新秩序,而是旧秩序的调整与延续。正如在解决“挨骂”问题上所面临的矛盾,是否越走出去越容易挨骂?以及,在当下,如何解释新冠肺炎疫情下中国抗疫的巨大成功与西方民调中所展现出的中国国际形象的空前下滑之间的矛盾?

破除上述困境,本文提出需要首先反思中国国际传播工作中的“双重西方化”问题,即外部舆论环境的西方化和内部认知结构的西方化。只有认识到“西方化”(westernization)是一个霸权主义机制,也就是共识的互构过程,才能有效清理外宣工作中的“他者化”问题,夯实自身在国际传播中的道义和实践的主体性。

外部舆论环境的西方化

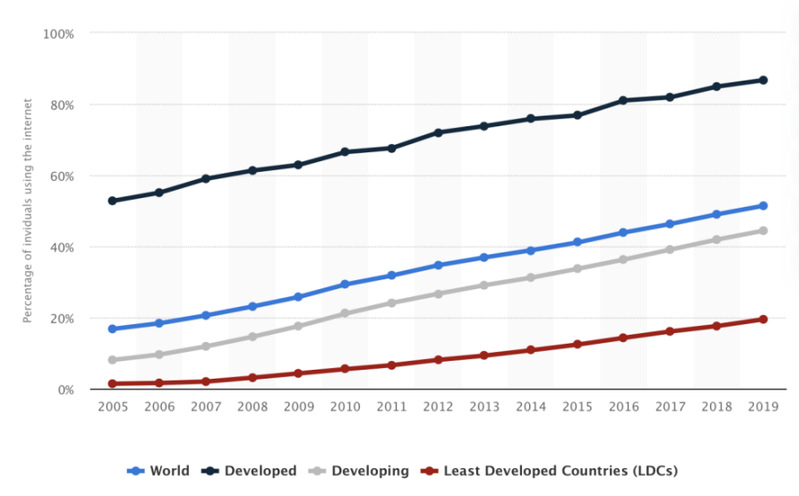

长期以来,“西强东弱”被认为是国际舆论环境,尤其是国际媒体权力格局的主要特征。从1870年签署的三社四边协定对世界新闻业的寡头垄断式瓜分,再到源自西方国家的少数跨国传媒巨头主导世界传媒市场,以及如今全球互联网的美国中心主义结构和未见缩小的数字鸿沟,都似乎在佐证这个不均衡和不平等的权力格局还会长期延续下去。比如,虽然以中国为代表的新兴经济体在互联网领域的增势显著,也孵化了具有潜在全球影响力的超级互联网平台(如阿里巴巴),但是相比发达国家而言,接触使用上的量化差距还是显而易见的(如图1)。全球互联网流量也大多集中在欧美主要国家【5】,更不用说涉及到全球互联网治理结构底层的基础设施分布和掌控权的集中化。始自2020年初的新冠肺炎疫情在很大程度上加剧了这一全球互联网发展的不均衡性,让本就“数字贫穷”的国家、社区和群体变得更加脆弱,让跨国数字平台变得愈加具有垄断性和统治力。我们将这一不均衡现象称作疫情驱动下的全球平台化(platformization)进程。结合不断加剧的数字地缘政治矛盾,中国的国际传播工作所面对的外部信息环境和舆论生态变得愈加复杂,曾经处于前台的西方霸权面孔正逐渐退至后台,而替换而来的是庞杂善变的技术景观。

图1:全球互联网普及率 2005-2019 【6】

因此,系统认知外部舆论环境的西方化,既需要一个历史的视野,挖掘权力结构的惯性,也需要一个解构的视角,拆解技术景观背后的新兴权力体系。这也许是在当下重新探讨西方化的新语境和新路径。本文将这一西方化具体的表征梳理如下,共有三个方面:

第一,国际信息流动的方向大多是从西方国家流向非西方国家,即便存在着“反向流动”【7】的特例,比如宝莱坞和韩流对全球和地区娱乐产业的影响,半岛电视台和今日俄罗斯在世界新闻市场的崛起,以及后来的中国媒体走出去【8】,这一统计意义上的量化趋势在短期内无法得到根本改变,从而驱动着以中国为代表的新生力量一方面继续与西方主要媒体在具体国家和地区市场上短兵相接,另一方面也反向孵化着非西方国家内部的互联互通,从地缘意义上来说,即全球南方国家之间的国际传播。除此之外,上文提到的全球互联网流量也展现出更多向欧美国家集中化的趋势,通过一种地方性的聚集巩固和扩大着数字鸿沟,或者更准确地说,生成着全球范围内的数字断裂。

第二,按照丹尼尔·哈林(Daniel C. Hallin)和保罗·曼奇尼(Paolo Mancini)的归类标准【9】,在北大西洋国家(美国和英国为代表)的自由主义体制主导下,全球媒介体制呈现出同质化趋势,媒体的“自治性”(autonomy)被广泛认为是政治民主和新闻专业合法性的基石,即便在现实层面从未理清过与政治经济权力的共生关系。换句话说,除了信息流动格局的等级制,国际舆论环境西方化的另一个重要稳定器是域外传媒制度的相对同质化,从而基于相似的制度运行经验导致了外部世界看待中国传媒制度的相对一致的态度和立场,不管是在西方发达国家还是非西方的发展中国家。这些立场从对威权主义的批评到对神秘主义的猜疑,不一而足。

第三,国际舆论话语权大多被源自西方国家、以全球为市场的建制化媒体机构所主导,从规范、概念和框架等维度定义着国际传播的初始议程,掌握着上游的解释权。也就是说,源自西方社会的地方性知识和价值体系被等级化的国际话语金字塔放大为所谓的普世标准神话,框定着非西方社会的国际表达。而且,这一话语合法性也护航着西方媒体在全球市场的经济垄断。与此同时,需要强调的是,超越简单的东西方二元对立,一个基于后殖民主义的国际媒体格局将这一去语境化的西方优越论和话语霸权的构建通过“转化”(translation) 和“驯化” 【10】(domestication)【11】延伸至广大发展中国家,深刻影响着对非西方媒介体制的负面认知乃至不屑认知【12】,从而也就无法超越这一西方体制终结论。

近年来,随着超级互联网平台的崛起,尤其是美国平台系统对于中国以外大多数市场的占领,这一外部环境的西方化在计算基础设施建设、算法孵化内容和网络治理模式等方面得到进一步强化,也深刻影响着全球数字地缘政治【13】的走向。2017年10月6日,名为“全球数字政策孵化器”(Global Digital Policy Incubator)的研究机构在美国斯坦福大学民主、发展与法治研究中心设立。成立仪式上,美国的政治、经济、科技和思想精英汇聚一堂,共同为面对的数字技术对民主和人权带来的挑战提供理论和实践的解决方案。美国前国务卿希拉里·克林顿(Hillary Clinton)在主题发言中强调了与俄罗斯的信息战和在全球数字政策制定中保护“美式民主”的目标【14】。可见,美国精英群体早就启动了在一个数字化时代巩固或重拾自身在全球政策中的定义权的战略行动。

综上,对中国的国际传播工作而言,外部舆论环境的西方化是一个系统性过程,既有宏观的基础设施和市场结构的集中度问题,也有中观的媒介体制同质化倾向,更有微观的故事结构和话语模式壁垒。需要注意的是,西方化也是全球化,或者说主导着全球化。在很大程度上,中国外宣面临的未来挑战并不仅仅在于与西方主要国家的博弈与对抗,而是如何与受到后殖民主义影响,成为事实上西方霸权有机构成者的非西方社会重建体制信任和重组话语连接。在很大程度上,这一传播伙伴或者话语联盟关系是否能够形成,将决定全球南方能否真正作为一个力量崛起,从而推动构建世界信息与传播新秩序。

内部认知结构的西方化

如文首所述,基于漫长的革命斗争史和国际交往史,中国的国际传播工作在基本的立场和战略层面已经形成了较为完善的体系,也呈现出直面百年未有之大变局时中国的政治定力。我们也许可以简要地将这一定力提炼为三个维度,即:全心全意为人民服务、为中华民族伟大复兴而奋斗的内部政治合法性,独立自主、自力更生的外交工作合法性,以及求同存异、美美与共的文化交往合法性。坚守这三个合法性原则,中国的国际传播工作就不会在纷繁复杂、瞬息万变的国际舆论场中迷失方向,也不会背离外宣工作的核心目标,即为国内经济社会发展、人民福祉的获得、国家安全与稳定营造良好的外部舆论环境,同时积极促进全球和平与发展,匡扶全球交往正义。

当然,纵观改革开放四十余年的创业史和发展史,深度参与全球化的中国也部分地内化了西方主导的国际舆论格局内的一系列理念、标准、理论和做法,并将之与内宣和外宣实践相结合,在通过“接轨”打通与国际舆论场对话渠道的同时,也呈现出自我西方化的特征。换句话说,这一内部西方化确实有效借助理念和知识创新,让一个快速全球化的中国可以被国际社会所讲述和所理解,中国故事也借此进入了全球故事的叙述框架,尽管仍然充满叙述主体的外部性和叙事主体的他者化,甚至意识形态化,但却与国际社会对一个“世界结构”【15】中的中国崛起的形象期待更加匹配,促进了多层次的中外交流,也展现出一个朝向特定方向的开放中国。然而,随着世界权力格局的变化,尤其是中国在应对内外部环境变化,追求自身可持续发展道路的过程中所日渐清晰的主体性追求,这一内部西方化的局限就凸显出来。尤其是在世界经济体系框架内,中国从一个边缘国家逐渐迈向中心国家的过程中,其所内化的机遇与危机并存,急需以己之力加以应对和管控,并作为一个先导性力量反哺全球化的理论与实践创新。在这个背景下,反思和超越内部西方化的认知结构就具有了更加重要的现实意义。我们可以清晰地看到,十八大以来,或者2008年全球金融危机爆发以来,伴随着经济稳步崛起的是中国解决自身同时也是解决全球发展问题而不断总结、提炼和理论化的经验、智慧和方案。这些认知超越和知识创新既属于民族主义意义上的中国,更属于世界主义意义上的全球社会。

在一个后疫情时代,我们更需要持续反思这一内部西方化的认知结构对理解和讲述一个全球化中国所带来的限定作用,尤其是关注如下两个维度,以此来不断自省西方化这一历史进程的顽固性、霸权性和矛盾性,从而以更加开放——而不是回归“一直寄生于人类文化”、不断“驯化”的民族中心主义和自我中心主义【16】——的态度对外讲好中国与世界的故事。

首先,构成内部西方化的第一个认知维度或称认知偏狭就是“英美即西方”,从而忽略了西方内部的复杂性和地方性,以及非西方国家在处理殖民主义遗产做法上的多元性。不可否认,作为先后主导资本主义全球化进程的两个帝国,英国和美国在建构和领导现代国际关系格局上的大国角色确实不容忽视。从文化帝国主义的角度来说,英国和美国携其国家机器和跨国公司,在全球传播产业的基础设施建设、治理体系设计和主要议程设置等方面也扮演了霸权性角色。中国的国际传播工作必然要与这一集中化的权力结构进行对话和互动,而且也取得了阶段性的进展,比如把国有媒体和文化机构通过多种合作方式推广到两个国家,赢得了在场感和声量的增加。然而,这一以英美及其主导设立的全球传播秩序为纲的认知框架正在面临诸多挑战:一方面,帝国本身的收缩和式微使得中国在全球的所谓“扩张性”行为被标签化为对全球传播秩序的威胁和挑战,换句话说,中国声量的放大并不会被放置在自由主义和多元主义的框架里进行解读,而是被看作对自由和多元的消解,这一明显的“双标”直接将矛头指向中国的政治制度,媒体与传播反而往往退居其次;另一方面,英美之外的世界虽然受到帝国传播秩序的影响,但也并不是完全同质化的,不管是欧美版图内部,还是其他发展中世界,都充满了地方性和异质性。如果英美所设定的标准是充满弥赛亚主义的普世主义,那么英美之外的世界可以被理解为世界主义的,后者恰恰更符合中国所坚守的独立自主、求同存异和美美与共的天下传播观。在这个意义上,中国的国际传播工作要突破英美中心主义,在认知层面解放西方世界内部和非西方世界的多元社会和多元文化的主体性;与此同时,针对发展中世界的诸多后殖民国家,应在发展主义主导的国家传播框架内,找寻各自清理自身殖民主义、追求发展主体性和多样性的共鸣之处,避免被新殖民主义的话语所绑架。

其次,构成内部西方化的第二个认知维度是“自我他者化”,而没有做到全面认知自己的传统和根基,以及语境化理解“他者”。这里的“他者”,正如上文所述,主要是一个想象的、简化的和本质化的“西方”。长期以来,在源自以美国为代表的西方世界的新闻/媒体理念和传播理论的舶来式影响下,中国的对外宣传工作在很大程度上实现了理性化和科学化为核心的去政治化转向。从主动接收去语境化的、伪装成普遍理论的传媒的规范理论,到如今以均质化受众观为基础的国际传播效果评价标准,拥有漫长斗争史和丰富实践史的对外宣传工作摇身一变为对外传播或者国际传播,在以简单的传递观或散播观积极融入二战后西方主导的国际传播话语秩序的同时,也渐渐规避了这一秩序本身所依托的中心-边缘关系,更疏远了曾经主导中国外交和外宣工作的革命理论。面对这一“自我他者化”的困境,中国的国际传播工作可以从如下两个方面实现认知突破:第一,系统而深入地语境化理解“西方”,也就是那个作为参照系的他者。语境化的主要原则是将理念和知识放置在其原生的历史、社会和文化等语境中去理解,而暂时忽略其跨越时空边界的旅行、接合和挪用,也就是再语境化的过程。比如,当我们把西方传媒制度简单理解为所谓自由制度时,是否意识到这一自由本身就是地方性历史的产物,是解决特定地理区位、历史阶段和社会制度内部矛盾的策略性手段?正如新闻史上,英国废除出版印花税,将工人阶级主导的报业导向商业化的自由市场,主要解决的是新兴资产阶级与广大工人阶级在舆论影响力和话语权上的矛盾问题【17】。再如,当我们谈论西方传媒制度的时候,是否意识到西方内部的巨大差异,正如丹尼尔·哈林和保罗·曼奇尼通过经验方法所揭示的欧美社会中媒介与政治关系的多元模式【18】。早在该书出版的2004年,这两位“西方”学者甚至不揣浅陋地提醒读者,这些模式本身既是马克思·韦伯(Max Weber)所说的“理想型”,无法解释复杂的现实进程,也不具备任何在调研世界之外的可复制性,遑论作为标准去评价他者。更不用说威尔伯·施拉姆(Wilbur Schramm)在伊利诺伊大学的同事约翰·尼罗的等人(John C. Nerone)对其所著的《传媒的四种理论》一书遗产的坚决清理与系统反思【19】。既然西方内部的自我反思乃至自我解构一直存在,我们的西方视野为何却往往在本质主义的道路上不断自我强化?与此同时,中国的国际传播理念本就有着丰富的国际维度,需要不断进行重访和重建。除了文首提到的国家战略层面的内外有别、外外有别、一国一策和全媒体格局等原则之外,理论层面上的遗产还包括马克思主义国家理论【20】和新闻理论,尤其是其中的媒介与社会的互构式分析,以及基于中国内外宣实践而生成的喉舌论、正确舆论导向、正面报道为主等概念【21】。这些看似教条化的原则如今正随着中国媒体走出去而在其他国家和社会的舆论土壤中发芽。本文作者曾多次在国际留学生授课中聆听到非洲媒体从业者对“正面报道”(positive reporting)原则的肯定。这显然不完全是因为他们对中国媒体制度的高度认可,而是希望借此平衡主导性的西方媒体对其所在国家和社会的长期负面刻画。在很大程度上,这是中国内宣理念的外宣化,但却契合了交往对象国的变革需求。这个巨大的理论空间应成为未来外宣研究和实践的重要发力点。

西方化的悖论

在笔者主持的全球传播英语课程中,一个来自肯尼亚的博士留学生曾经展示过两段主题相似但是导向迥异的视频新闻。一则来自BBC,讲述的是一名外籍记者与当地警方合作,将自己的信息以犯罪嫌疑人的身份输入中国的监视系统,并在短短几分钟的步行范围之内,在一个公共区域被迅速识别出来的故事。另一则来自CGTN,讲述的是中国的监视系统如何借助大数据和人脸识别技术打击犯罪分子的故事。如果这两则新闻都以国际受众为目标,那么BBC的报道显而易见是去巩固一个有关中国是一个监视国家的认知,而CGTN的报道也很难用“世界上最安全的国家”这个结论来说服那些相信BBC叙事倾向的受众,反而很大可能进一步加剧对监视国家侵犯个人隐私的广泛担忧和质疑。

在笔者主持的全球传播英语课程中,一个来自肯尼亚的博士留学生曾经展示过两段主题相似但是导向迥异的视频新闻。一则来自BBC,讲述的是一名外籍记者与当地警方合作,将自己的信息以犯罪嫌疑人的身份输入中国的监视系统,并在短短几分钟的步行范围之内,在一个公共区域被迅速识别出来的故事。另一则来自CGTN,讲述的是中国的监视系统如何借助大数据和人脸识别技术打击犯罪分子的故事。如果这两则新闻都以国际受众为目标,那么BBC的报道显而易见是去巩固一个有关中国是一个监视国家的认知,而CGTN的报道也很难用“世界上最安全的国家”这个结论来说服那些相信BBC叙事倾向的受众,反而很大可能进一步加剧对监视国家侵犯个人隐私的广泛担忧和质疑。

注释:

作者系中国传媒大学教授、博士生导师,人类命运共同体研究院副院长,媒体融合与传播国家重点实验室(中国传媒大学)研究员,国际媒介与传播研究学会(IAMCR)国际传播分会副主席。

本文删减版发表于《青年记者》2021年3月下,原题为《“双重西方化”:中国外宣的困境与出路》。此处为原文基础上的更新版。转载请注明出处。

图片来源于网络。

参考文献:

《习近平:加强和改进国际传播工作 展示真实立体全面的中国》,新华社,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701351690005252206&wfr=spider&for=pc (查阅时间:2021年7月10日)

科林·斯巴克斯著,刘舸、常怡如译,《全球化、社会发展与大众媒体》,北京:社会科学文献出版社,2009年12月版。

赵月枝、姬德强编,《传播与全球话语权力转移》,北京:世界知识出版社,2019年7月版。

张志华,《传播研究的“全球南方”视角》,《现代传播(中国传媒大学学报)》,2017年第12期,第16页。

2021 Global Internet Map Tracks Global Capacity, Traffic, and Cloud Infrastructure, https://blog.telegeography.com/2021-global-internet-map-tracks-global-capacity-traffic-and-cloud-infrastructure (查阅时间:2021年3月15日)

Percentage of global population accessing the internet from 2005 to 2019, https://www.statista.com/statistics/209096/share-of-internet-users-in-the-total-world-population-since-2006/ (查阅时间:2021年3月16日)

Daya Kishan Thussu (2006), Contra-Flow in Global Media, Media Asia, 33:3-4, 123.

Daya Kishan Thussu, Hugo de Burgh, Anbin Shi (Eds.), China's Media Go Global, Routledge, 2017.

Daniel C. Hallin & Paolo Mancini, Comparing Media Systemes: Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, 2004, 198.

Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, 2008, 1.

陈韬文、李金铨、潘忠党、苏钥机,《国际新闻的驯化:香港回归报道研究》,《新闻学研究》(台北),2002年秋季刊,第1页。

本文作者在多个场合的国际教学和学术交流中,就曾屡次碰到并不了解中国,缺乏一手观察和分析资料的发展中国家学者、学生和媒体从业人员,一开始就质疑中国媒体的合法性问题,尤其是与政治权力的紧密联系,而全然无视调查研究的重要性,也并未反思自身的后殖民主义有色眼镜。

姬德强,《数字平台的地缘政治:中国网络媒体全球传播的新语境与新路径》,《对外传播》,2020年第11期,第14页。

Launch of the Global Digital Policy Incubator, https://cyber.fsi.stanford.edu/gdpi/content/gdpi-launch-conference-report (查阅时间:2021年3月17日)

邓正来,《全球化与中国“知识转型”》,《解放日报》,2009年8月26日,https://news.ifeng.com/opinion/economics/200908/0826_6437_1320152.shtml (查阅时间:2021年3月16日)

单波,《民族中心主义的后果》,载单波主编,《跨文化传播研究(第二辑)》,北京:中国传媒大学出版社,2020年,第1-5页。

赵月枝,《“窃听门”与自由主义新闻体制的危机》,《文化纵横》,2011年第5期,第118页。

Daniel C. Hallin & Paolo Mancini, Comparing Media Systemes: Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, 2004, pp. 11-13.

约翰·尼罗等著,周翔译,《最后的权力:重译<报刊的四种理论>》,汕头大学出版社,2008年7月。

洪宇,《后美国时代的互联网与国家》,《国际新闻界》,2020年第2期,第6页。

参见Yuezhi Zhao (2011). Sustaining and Contesting Revolutionary Legacies in Media and Ideology, in Sebastian Heilmann and Elizabeth J. Perry (eds.), Mao’s Invisible Hand: The Political Foundations of Adaptive Governance in China, Cambridge: Harvard University Press, pp. 201-236.