4月15日,东盟人类命运共同体研究中心揭牌落成之后在马来西亚拉曼大学敦陈祯禄社会研究所举办了主题为“我们的力量:凝聚智慧,构建公平、发展、和平的世界(The Power of We: Collective Wisdom for a More Equitable, Developed, and Peaceful World)”的圆桌论坛。

会议聚焦区域合作、人文交流及全球治理等重要议题。中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长王四新、刘丰海,研究院国际事务办公室主任孙玉红,马来西亚新战略研究中心理事长许庆琦,马来西亚拉曼大学敦陈祯禄社会研究所所长陈亿文、东盟人类命运共同体研究中心主任孙天美,马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山,马来西亚留华同学会会长林国元,中国传媒大学马来西亚校友会会长刘为义,及拉曼大学师生和部分中国传媒大学马来西亚校友等共同参与论坛,围绕主题展开深入探讨与交流。拉曼大学校长拿督尤芳达在论坛前会见了部分参会代表。

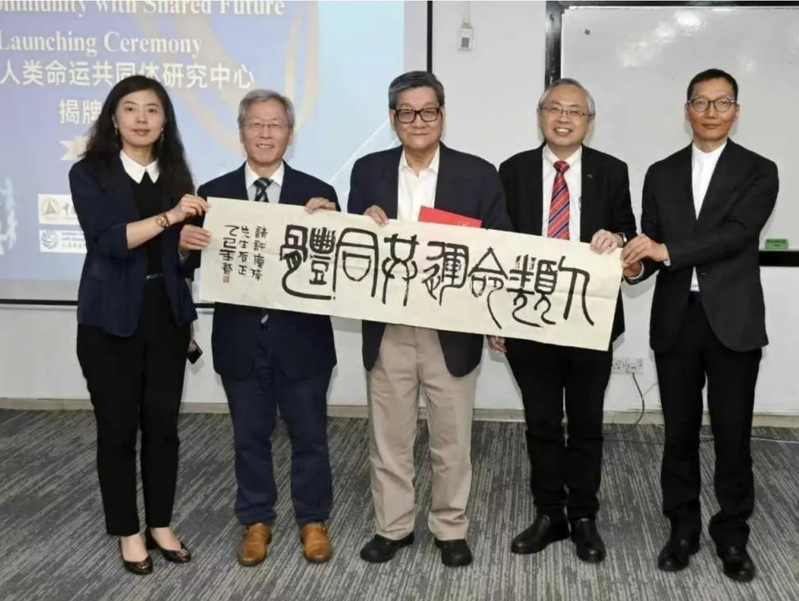

中心落成:搭建中马学术交流新平台

马来西亚新战略研究中心理事长许庆琦表示,他很高兴能促成中国传媒大学与拉曼大学合作成立东盟人类命运共同体研究中心,希望东盟人类命运共同体研究中心能通过跨学科研究与国际合作,推动东盟国家对人类命运共同体理念的认知与实践。中马连续多年为最大贸易伙伴,在教育、文化等方面的交流也蓬勃发展。面向未来,中马携手深化全方位战略协作,将持续为全球可持续发展注入稳定动力,为构建开放包容、均衡普惠的世界经济格局贡献智慧与力量。这不仅为中国—东盟关系树立典范,更致力于推动建立更加公正合理的国际秩序。

中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长王四新发言表示,拉曼大学拿督尤芳达校长在中心揭牌仪式上解释了“德智体美群”五育理念,其中的“群育”与人类命运共同体理念颇有相通性。他指出,中国与东南亚国家的合作历经多年沉淀,已形成“相依相托”的伙伴关系。“中国农耕文明自古倡导睦邻友好,‘远亲不如近邻’的智慧至今仍是我们的行动指南。”他以“一带一路”框架下的中老铁路、雅万高铁等互联互通项目为例,说明中国在自身发展中始终注重与邻国共享机遇,并期待东盟研究中心成为区域合作的新支点。

拉曼大学敦陈祯禄社会研究所所长陈亿文首先回顾了2024年参加中国传媒大学70周年校庆的经历,当时参加的人类命运共同体国际智库论坛启发了跨文化研究的多元视角。他强调“Human Touch”线下接触的重要性,人文互动激活合作潜能。他呼吁建立常态化交流机制,并建议将马来西亚的多元文化研究与人类命运共同体理念的理论研究相结合,形成特色学术成果,期待未来与中国传媒大学在学术研究与人才培养领域展开更紧密协作。

人文交流:民心相通的根基

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山,同时也是新加坡国际事务研究所高级研究员、沙巴中马联谊会会长、中国国务院侨务办公室专家咨询委员会委员、马来西亚政经时事评论员。他以亲历者视角,剖析中马关系演变。他提到2013年在中国《人民日报》发表的评论文章便预见了“经济增速放缓将倒逼高质量发展”,“中国与东南亚的合作如同凤凰涅槃,在挑战中淬炼出更坚实的纽带。”他以沙巴州马中联谊会的实践为例,说明了十余年来中马青年文化团体互访的交流形成了推动政策优化的民间力量。这些‘毛细血管’般的人文纽带,正在推动两国政策层面对签证便利化、教育互认等议题的重视,实现“五通”中的“民心相通”。

中国传媒大学人类命运共同体研究院副院长刘丰海谈到,中国传媒大学已在全球20个国家设立22个人类命运共同体国际研究中心,加上3家孔子学院和1家独立孔子课堂,共计26个点位,形成一个覆盖五大洲的文化交流网络。其间通过协调合作做了许多活动和研究,在与各国专家的学术碰撞、与各国学生的交流互动中,推动人类命运共同体理念的传播。他建议东盟研究中心可借鉴“课题共研”“联合培养”模式,结合AI时代信息传播特点,探索人类命运共同体理念的国际化表达。

中国传媒大学马来西亚校友会会长刘为义谈到,中国-东盟关系再上新台阶,校友会也在自我升级。自2016年校友会成立以来,为母校在马来西亚建立起招生宣传、凝聚校友的平台,还举办各种短期交流项目。刘维义同时也是马来西亚中国一带一路促进会的副会长,目前拟策划中国电影120周年的庆祝活动,希望中国传媒大学与马来西亚高校合作“中国电影巡展”,并将针对中小学生组织系列一带一路的交流项目,促进中马民心相通从青少年做起。

拉曼大学创意产业学院助理教授、同时也是中传校友的黄瀚辉,以饮食文化与影视合作为例,指出中马文化“包容共振”的特性——马来西亚华人传承的中华文化与当地多元文化交融,为影视作品提供了丰富素材,而影视创作方面也有诸多可拓展的合拍项目,将进一步强化价值观共鸣。

全球治理:超越“南北划分”的新视角

东盟人类命运共同体研究中心主任孙天美谈到,二战后“第一世界、第二世界、第三世界”以及如今“全球南方”等概念的划分,一定程度上延续了过去的殖民主义思维模式。她赞赏中国提出的“共商共建共享”原则,强调中国不以“零和博弈”为导向,而是通过共荣理念打破旧有认知。她呼吁建立“去等级化的学术共同体”,加强博士、博士后交流项目,推动马来西亚学者深入中国调研,以学术合作增进相互理解。

拉曼大学敦陈祯禄社会研究所李振源博士,结合自己对马中建交50年历程的研究,从首相访问中国来观察两国关系的发展变化。指出两国合作已从政治、贸易延伸至“全方位战略伙伴关系”。他认为,尽管国情差异存在,但共同追求和平与发展的目标足以求同存异、凝聚共识,学者应成为文化桥梁的搭建者。

未来展望:从“治未病”到共塑AI时代

中国传媒大学人类命运共同体研究院国际事务办公室主任孙玉红,从马来西亚华人文化传承切入,赞其“为文明互鉴、文化融合提供范本”。她还以中医“上工治未病”为喻,强调在全球性危机到来之际预研的重要性,强调全球治理需前瞻性协作,呼吁全人类应团结起来,着眼未来共商对策。她指出,AI时代的信息传播需以“真实”为基石,给AI以谎言,AI将还人类以谎言,是需要引以为戒的。实事求是,共商共建共享,凝聚集体智慧,积极避免和应对风险。

本次论坛不仅为东盟人类命运共同体研究中心探讨了“智库+人文+产业”的三维发展路径,更彰显了中国与东南亚国家超越地缘博弈、探索共同价值的决心。随着东盟人类共同体研究中心的正式运作,双方将在学术研究、人才培养及文化传播等领域展开更系统的协作,为构建更公平、可持续的区域治理格局贡献智慧。

文 编|孙玉红

编 辑|周 验

编 审|刘丰海